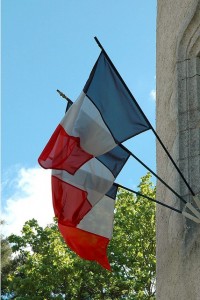

Aujourd’hui, je fais un test de productivité pour voir quelle quantité de travail je suis capable d’abattre en l’absence de mes deux sources d’anti-productivité par excellence, soit les médias sociaux et mes enfants.

Aujourd’hui, je fais un test de productivité pour voir quelle quantité de travail je suis capable d’abattre en l’absence de mes deux sources d’anti-productivité par excellence, soit les médias sociaux et mes enfants.

Commençons par le deuxième! Évidemment, une fois que le plus jeune est à la garderie et que la plus grande est à l’école, ils ne dérangent en rien mon écriture. Par contre, cette situation n’arrive que trois jours par semaine pour le premier, et uniquement de 9h à 15h pour la deuxième. Bref, mes semaines de travail habituelles sont composées de trois journées de 5 heures chacune, auxquelles s’ajoutent, au besoin, quelques heures volées par-ci par-là lorsque les contrats débordent. Aujourd’hui? La marmaille est chez la grand-mère, je m’enligne donc pour une journée de 9h à 17h, comme un travailleur normal.

Pour ce qui est des médias sociaux, comme on le sait, il s’agit d’un « bouffe-temps » pas possible. GMail, Facebook, Twitter, refresh, reload et recommence; une ronde de procrastination dans laquelle je me laisse bien trop souvent emporter. Un récent reportage sur l’auteur américain Dean Koontz le montrait au travail… sur un ordinateur tellement dépassé et dinosauresque que le traitement de texte se faisait en blanc sur un fond bleu. Évidemment, pas de connexion internet sur une telle relique. Avouez que, pour pondre un maximum de pages en un minimum de temps, l’idée a du bon.

Ne vous en faites pas, je ne planifie aucunement de commencer une vie débranchée, ces outils me sont tout de même vitaux pour garder un semblant de vie sociale et d’activité humaine dans ce qui serait sinon la très grande solitude du travail à la maison. Il s’agit simplement d’un test de productivité, pas d’un nouveau mode de vie!

Bref, tout de suite après avoir publié ce billet, je coupe le réseau pour ne le rouvrir que sur mon heure de lunch, pour ensuite le couper de nouveau jusqu’à la fin de ma journée. En sortirais-je hyper-productive et désireuse de recommencer? Complètement épuisée? Morte d’ennui? On verra bien!